矯正治療と言えば、ワイヤーやインビザラインなどのマウスピースを使って歯を動かすイメージがあると思いますが、それだけでは理想的な噛み合わせが実現できないケースもあります。

そこで補助的に用いられるのが矯正治療時のゴムかけです。ゴムの牽引力によって効果的に歯を動かして、上下左右の歯でしっかり咬める噛み合わせをつくります。

「毎日ゴムをかけるのは面倒…」「ゴムを付けるだけで何か変わるの…?」などと思われるかも知れませんが、ゴムかけは治療の仕上がりを左右する大切な治療です。治療期間の短縮にもつながるので、きちんと装着しましょう。

今回は矯正治療のゴムかけについて、その使用方法や注意点について詳しく解説します。

矯正治療のゴムかけ

冒頭でも触れたように、ゴムかけとは、小さな輪ゴムのような矯正治療用のゴムを歯や装置に引っ掛け、ゴムの牽引力によって歯並びや噛み合わせを整える治療です。

使用するゴムはエラスティックゴム、または顎間(がっかん)ゴムとも呼ばれています(以降では顎間ゴムと呼びます)。

顎間ゴムには様々な種類があり、サイズや形状によって引っ張る強さが異なります。歯並びや症状に応じてゴムのサイズを変えたり、ゴムをかける位置を調整することで効率的に歯を移動させます。

なお、顎間ゴムの着脱は患者さんご自身で行います。ワイヤー矯正で用いることが多いですが、マウスピース矯正でも使用する場合があります。

ゴムかけで期待できる効果

効率的な歯の移動

矯正治療では、ワイヤーやマウスピースを用いて歯並びを整えていきますが、歯並びによっては上下方向への歯の移動が難しい場合があります。

そこで効果を発揮するのがゴムかけです。上下の歯に顎間ゴムをかけることで、3次元的に様々な方向への歯の移動が可能になり、効率的に治療を進められるようになります。

噛み合わせの調整

きれいに歯並びを整えても、上下の歯を噛み合わせた時に隙間が残ることがあります。すると、食べ物をしっかり噛めないばかりか、噛み合わせのズレが顎関節症につながる可能性もあります。

ゴムかけによって歯に加わる力をコントロールしたり、ゴムをかける位置を細かく調整して顎のズレを調整することで、噛み合わせを整えることができます。

ゴムのかけ方、装着時間はどれくらい?

ゴムかけの方法

ゴムかけは歯科医師に指示された方法で、患者さんご自身で行なっていただきます。慣れるまではゴムが飛んだり、装着に時間がかかることもあると思いますが、鏡を見ながら練習することで徐々に慣れていくでしょう。

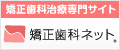

また、ゴムかけ初心者にはエラスティックフックやエラスティックホルダーと呼ばれる補助器具を使うのがおすすめです。着脱がスムーズにできるので、ぜひ試してみてください。

なお、歯並びの状態によっては、左右非対称にゴムをかけることもあります。ゴムの位置を間違えると、治療が計画通りに進まないこともあるため気をつけましょう。もし、ゴムかけの位置を忘れてしまった時は、遠慮せずに担当医にお尋ねください。

ゴムの装着時間

基本的に、食事と歯磨き以外はゴムをかけた状態で過ごします。目安として、1日20時間以上の装着が望ましいといえます。

ゴムの交換頻度

顎間ゴムの交換頻度は1日1回が一般的です。食後や歯磨きの度に、新しいゴムに交換する必要はありません。

ただし、ゴムはお口の中で常に引っ張られているため、劣化しやすいという特徴があります。そのため、ゴムが緩く感じる場合や、ゴムが切れた時は新しいゴムに交換してください。

矯正治療のゴムかけの種類

矯正治療のゴムかけは、歯並びや治療の目的によって使い分けます。以下で代表的なゴムかけの種類をご紹介します。

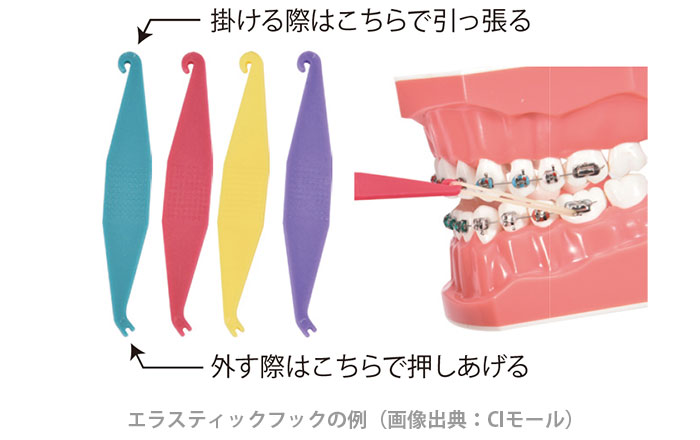

Ⅱ級ゴム

上顎の前歯と下顎の奥歯にゴムをかけます。上顎の前歯が後ろに引っ張られる、もしくは下顎の歯が前に押し出されることで、上顎前突症(出っ歯)を改善します。

Ⅲ級ゴム

下顎前突(受け口)の治療に効果的なゴムのかけ方です。

上顎の奥歯と下顎の犬歯の間にゴムをかけます。すると、上顎の歯が前に押しだされ、下顎の歯が後ろに引っ張られます。下顎を後方へ移動させるように働きかけることで、受け口を改善します。

垂直ゴム

垂直ゴムは、奥歯は噛み合っているのに前歯が噛み合っていない開咬(かいこう、オープンバイト)の改善に有効です。

上顎から下顎へ向かい、垂直にゴムをかけます。上顎と下顎の歯が互いに真っすぐ引っ張られることで、噛み合わせが深まり、開咬を改善します。

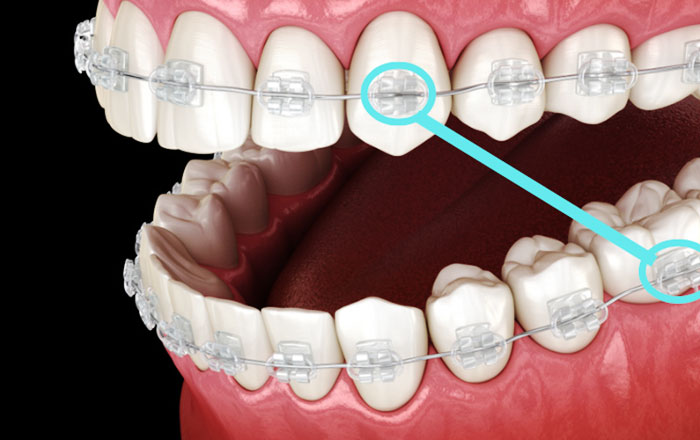

クロスゴム

クロスゴムは、上顎と下顎の歯が噛み合わせた時にすれ違う鋏状咬合(はさみじょうこうごう)の改善に効果を発揮します。

上顎の奥歯の裏側と下顎の奥歯の表側にゴムをかけます。ゴムの向きが歯に対してクロスするので、クロスゴムと呼ばれています。

矯正治療でゴムかけをする際の注意点

ゴムかけを怠ると治療計画が遅れる

独自の判断でゴムかけを止めてしまったり、指示を守ったゴムかけを行わないと、計画どおりに治療は進みません。

先ほどお伝えしたように、ゴムをかける時間は1日20時間以上が望ましいとされています。ゴムかけの装着時間が短いと、歯の動きが悪くなるため、正しい装着を心がけましょう。

出かける際は予備を持ち歩く

顎間ゴムを交換するとき、ゴムを飛ばしてしまったり、ゴムが劣化して切れてしまうことはよくあります。

外出先で、ゴムを交換したいのに予備がない…などと困らないように、出かける際は予備のゴムを持っていくようにしましょう。

顎間ゴムは、通常一袋に100個ほど入っています。毎日交換しても充分な数がありますし、軽くてかさばるものでもありません。ポーチなどに入れて持ち歩くようにしましょう。

なくなる前に補充する

交換用のゴムが無くなりそうになったら、歯科医院に連絡して新しいゴムをもらってください。

祝日や年末年始、夏季休暇などは歯科医院も休診となる場合が多くなります。休暇中にゴムを切らしてしまわないよう、事前に補充しておくと安心です。

ゴムかけを正しく行って効果的な矯正治療を

今回は矯正治療のゴムかけについて解説しました。正しくゴムかけを行うことで、理想の歯並び・噛み合わせにいち早く近づくことができます。治療の短縮にもつながるので、担当医の指示に従って装着しましょう。

町田歯科・矯正歯科には日本矯正歯科学会の認定医が複数在籍し、正確な診断と精度の高い治療を心がけております。これまでも矯正歯科のコラムで取り上げてきたように、様々な患者さんの歯並びに合わせた矯正治療をご提供いたしますので、歯列矯正についてご質問やご相談のある方は、町田駅すぐそばの町田歯科・矯正歯科にお気軽にご相談ください。

実際の矯正例や費用などについては、町田歯科の矯正情報特設サイトでも掲載しておりますので、併せてご参照ください。