ふと気づくと口の中にできている小さな血豆…。原因や対処法がわからずに不安になった経験はありませんか。

血豆は主に「食事中に誤って頬や唇を噛んでしまった…」などといった、日常生活の些細な行動によって起こります。しかし頻繁にできるようなら要注意です。もしかすると別の原因があるかもしれません。

一体なぜ口の中に血豆ができるのでしょうか?今回は血豆の原因や対処法、日頃から気をつけたいポイントなどについて詳しく解説します。

血豆とは

血豆は外からの力や刺激で血管が破れ、血液が流れ出して皮膚の下に溜まることで発生します。例えば、誤って口の中を噛んでしまったり、固い食べ物を噛んで粘膜に傷がつくことなどで起こります。

また、血豆は小さな赤紫色の膨らみとして現れます。体のどこにでも発生しますが、口の中では特に頬の内側や唇の内側などにできることが多くなります。

なお、血液は自然に吸収されて治癒するものなので、特別な治療は必要ありません。「気がついたらなくなっていた」ということがほとんどです。

口の中に血豆ができる理由

口の中に血豆ができる具体的な理由としては、次に挙げるようなものがあります。

誤って口の中を噛む

食事中や話している時に「うっかり頬の内側や唇の内側を噛んでしまう」など、外傷により血管が破れて血豆ができます。また、せんべいやチップスなど、硬い食べ物によって粘膜に傷がついて血豆ができることもあります。

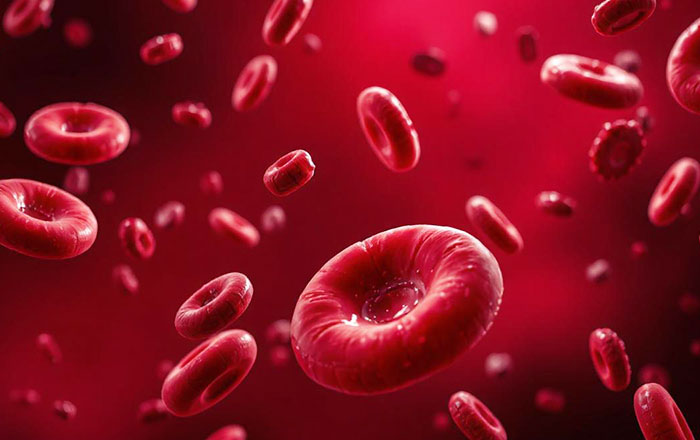

歯科器具や入れ歯・矯正器具の刺激

歯科治療の際に器具が粘膜に接触したり、矯正器具による摩擦や圧迫によって粘膜を刺激して、血豆ができることがあります。特に新しい入れ歯などの装置を装着した時や、矯正器具を調整した後に発生しやすくなります。

熱や刺激

熱い飲み物や食品、または辛いものなどの刺激によって口内が傷つけられて血豆ができることがあります。

ストレスや習慣的な行動

ストレスや緊張によって、無意識に頬や唇の内側を噛んでしまう癖も血豆ができる原因です。

血豆には種類があるの?

口の中にできる血豆には、原因や症状によりいくつかの種類が考えられます。以下に挙げるのは、一般的な血豆の種類です。

外傷性の血豆

頬や唇の内側を噛んだり、硬い食べ物を噛んで粘膜が傷ついたりすることが原因の血豆です。

特徴として、赤紫色や黒っぽい小さな膨らみができます。軽い痛みを伴うこともありますが、多くの場合は数日から1週間程度で自然に消えてなくなります。

口内炎による血豆

口内炎によって炎症が悪化し、周りの組織に傷がついて血豆になることがあります。この場合、炎症を伴う強い痛みが出ることがあります。

口内炎による血豆は、免疫力の低下やストレス、栄養不足などが関係している場合もあります。頻繁にできる場合は担当の歯科医師に相談しましょう。

粘膜下出血による血豆

粘膜下出血による血豆は、強い圧力が粘膜にかかることで毛細血管が破れ、血液が粘膜の下に溜まって発生します。

転倒して口周囲をぶつけたり、歯科器具が粘膜に接触することが原因となる場合があります。青黒く見えることもある比較的大きなサイズの血豆で、数日で体内に吸収されます。

血小板や血液疾患に関連する血豆

出血を止める血小板の働きの異常や、血液凝固異常などの疾患があると、軽い刺激でも血豆ができやすくなります。

特徴として、口内のあちこちに血豆が複数出ることがあり、長引く場合は内科的な対応が必要なケースもあります。

口腔がんや他の病変に伴う血豆

まれに口腔がんなどの病変が血豆のように見えることがあります。痛みがなく、治りにくい場合や大きくなる場合には検査が必要です。

通常の血豆と異なり、繰り返し出現したり治癒が遅い場合があるため、長期的な観察が必要です。

口内の血豆への対処法

口の中に血豆ができた場合、以下のようなことに気をつけて、自然に治るのを待ちましょう。

触らない

血豆は自然に治癒することが多いため、できるだけ触らずに放っておくことが最も効果的です。

触ったりつぶしたりすると、感染のリスクが高まり、治癒が遅れることがあります。食後に歯を磨く、うがい薬や水で口をすすぐなど、お口の中を清潔に保つことも大切です。

冷やす

血豆が痛む場合は、氷を口の外から当てたり、冷たい飲み物を含むことで腫れや痛みが軽減します。ただし、冷やしすぎると血流が悪くなり、治りが悪くなりますので気をつけましょう。

刺激物を避ける

辛いものや酸っぱい食べ物、熱い飲み物などの刺激が血豆を悪化させることがありますので、控えるようにしましょう。

治癒しない場合は歯科医院に相談

通常、口の中の血豆は数日から1週間程度で治りますが、頻繁に血豆ができたり、治りが遅い場合は歯科医院で相談しましょう。通常は放置しても問題ありませんが、口内の清潔を保ち、無理にいじらないことが大切です。

口内に血豆ができないようにするには

ゆっくり食べる・噛み方に注意する

早食いや、話しながらの食事は、誤って口の中を噛んでしまうことが多くなります。また、ナッツやキャンディ、ポテトチップスなどの硬いものや、尖った形状の食べ物は口の中を傷つけやすいので注意が必要です。

消化を良くするためにも、なるべくゆっくり噛んで食べることを意識しましょう。

入れ歯や矯正器具の調整

矯正器具や入れ歯が合わないと、口内の粘膜が擦れてしまい、その刺激によって血豆ができることがあります。入れ歯や矯正器具に違和感がある場合は、歯科医院に相談しましょう。

口の中の保湿

口の中が乾燥すると粘膜が傷つきやすくなります。うがいや水分補給を心がけてください。

ストレスを減らす

ストレスや緊張で無意識に口の中を噛んでしまう癖がある方は、無理せず休息し、リラックスしましょう。

ストレスの多い現代社会ではなかなか難しいかもしれませんが、栄養価の高い食事と十分な睡眠、スポーツや趣味の時間などを日常に取り入れ、心身をリラックスさせることも忘れないでください。

お口のトータルケアは町田歯科にお任せください

口の中の血豆は、特別な治療をしなくとも1週間前後で自然に治ります。しかし、長期間治らない場合や頻繁にできる場合は、歯科医院を受診してください。稀なケースではありますが、他の病気が潜んでいる可能性もあるので注意が必要です。

町田駅から徒歩3分の町田歯科は、患者さんとの綿密なカウンセリングを通じ、一人一人のお口の健康を総合的に保つことを大切にしています。通常の歯科治療はもちろん、口腔内の血豆をはじめとした様々なお口のトラブルにも対応いたしますので、気になる症状がある方は、町田歯科までお気軽にご相談ください。