普段、私たちが意識することはほとんどありませんが、お口の中には数えられないほどたくさんの細菌がいます。

その数は、歯磨きの頻度によって大きく変わってきます。例えば、あまり歯を磨かない方の場合、お口の中の細菌数はなんと1兆個以上。時々歯磨きをする方でも、4000億~6000億個もの細菌がいると言われています。さらに、毎日きちんと歯を磨いている方でも、1000億~2000億個程度の細菌がいるのですから、考えられない量ですね。

これだけ多くの細菌がいると聞くとゾッとするかもしれません。しかし、お口の中の細菌は、全てが悪いわけではありません。口内環境のバランスを保つために必要な細菌も存在します。大切なのは、虫歯や歯周病の原因となる悪玉菌を増やしすぎないことです。

今回は、そんなお口の中の細菌と、その数を適切にコントロールする方法についてご紹介します。

お口の中の細菌とは?

冒頭でも触れたように、私たちのお口の中には、たくさんの細菌が存在しています。しかし、その全てが健康に悪影響を与えるわけではありません。大部分は非病原性細菌と呼ばれる、普段は特に問題を起こさない細菌たちです。

問題となるのは、その他の病原性のある細菌です。虫歯や歯周病は、実はお口の中の病原性細菌が主な原因となって発症します。

徹底解説!~歯の痛み~のコラムでお伝えした根尖病巣(こんせんびょうそう)という、歯の根の先端部分に膿がたまってしまう病気も、お口の中の細菌が原因で起こります。

お口の中の細菌が持つ3つの特徴

お口の中の細菌には以下のような特徴があります。

バイオフィルムというバリアを作る

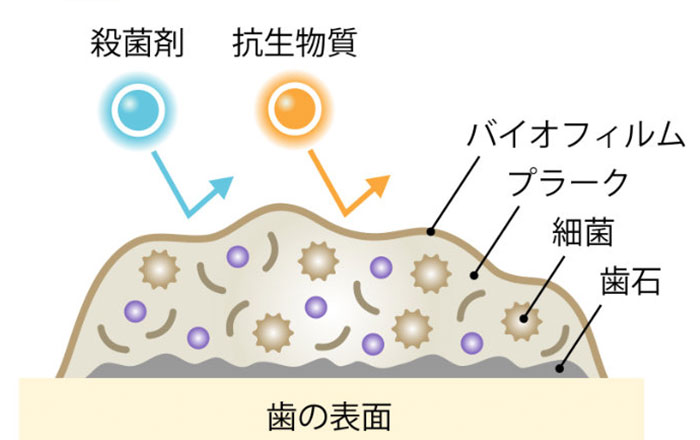

お口の中の細菌の多くは、歯の表面に棲みつくものです。まず、普段は特に悪さをしない非病原性細菌が歯の表面に付着します。それを足がかりにして、今度は歯やお口の健康に害のある病原性細菌が集まってきます。そして、バイオフィルムというバリアを作り出してしまうのです。

バイオフィルムは、例えるなら、細菌たちが身を守るためのシェルターのようなものです。このバイオフィルムのバリアは非常に強力で、外部からの攻撃に対して細菌たちを保護する働きがあります。

このため、抗菌薬や消毒薬を使っても、バイオフィルム内部の細菌にはなかなか効果が届きません。さらに、私たちの体内の免疫細胞でさえも、バイオフィルムを突破して細菌を攻撃することは難しいのです。

歯に強く付着し、簡単にはがれない

バイオフィルムを形成した細菌は、歯の表面に非常に強く付着しています。うがい程度では、全く歯が立ちません。

この強力な付着力のため、細菌を取り除くには、歯ブラシやデンタルフロス、歯間ブラシなどを使って、物理的にこすり落とすしかありません。毎日の丁寧な歯磨きが、いかに大切であるかが分かりますね。

虫歯菌や歯周病菌の温床となる

バイオフィルムは、虫歯や歯周病を引き起こす細菌たちの温床になってしまいます。

これらの細菌は、バイオフィルムの中で栄養を得て繁殖し、酸や毒素を出して歯や歯ぐきを攻撃します。放置すると、虫歯や歯周病が進行し、最悪の場合、歯を失うことにもつながりかねません。

全身の健康にも影響している歯周病菌

お口の細菌の中でも、特に歯周病菌は全身の健康にも関係しています。

歯周病菌の特徴として、まず知っておきたいのが内毒素(ないどくそ)と呼ばれる物質を作り出すことです。この内毒素に、私たちの体の免疫細胞が過剰に反応することで、全身に様々な悪影響を及ぼすと考えられています。

歯周病治療のページでもお伝えしていますが、歯周病菌の内毒素は、以下のような病気との関連しています。

- 糖尿病

- 心臓病

- 動脈硬化

- 早産や低体重児出産

この中でも、歯周病は糖尿病の合併症の一つとして知られており、歯周病が悪化すると糖尿病も悪化し、その逆もまた同様の関係性があることが分かっています。また、早産や低体重児出産のリスクには、喫煙の3倍以上のリスクがあるとも言われています。

誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)との関連

肺炎は日本人の死因のトップ5にランキングされています。その中でも、高齢者に多い誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)は、歯周病菌が関わっています。

誤嚥性肺炎は、食べ物や唾液などが誤って気管に入り込み、肺に炎症が起こる病気です。高齢になると嚥下機能(えんげきのう:飲み込む力)が低下し、誤嚥を起こしやすくなります。

お口の中が不衛生な状態だと、歯周病菌を多く含んだ唾液を誤嚥してしまい、肺炎を発症するリスクが高まるのです。

バージャー病との関連

手足の血管が詰まる指定難病であるバージャー病(閉塞性血栓血管炎:TAO)をご存じでしょうか?

かつて、日本の喜劇王・榎本健一(エノケン)さんがこの病気で片足を失ったことでも知られています。国内の患者数は約1万人と推定されています。

原因はよくわかっていなかったのですが、この難病の方の血管を調べると、その中に歯周病菌がいることがわかり、歯周病菌が関係していると考えられているのです。

お口の中の細菌の減らすために

冒頭で、歯を磨く人と磨かない人でお口の中の細菌の数がかなり違うことがお分かりいただけたと思います。ここでは、お口の中の細菌を減らすために、今日から実践できる3つの方法をご紹介します。

毎日の正しい歯磨き

お口の中の細菌を減らすための基本になるのは、やはり毎日の歯磨きです。毎食後、歯ブラシを使って歯の表面を磨くのと同時に、歯間ブラシやデンタルフロスを使って、歯と歯の間まで磨きましょう。

また、きれいに歯を磨くには、正しい歯磨きができなくてはなりません。正しい歯磨きをするには、ご自分に合った歯ブラシや歯間ブラシ等を選ぶこと、そして、それらの使い方をマスターすることが大切です。

「自分に合った歯ブラシが分からない」「正しい磨き方ができているか不安」という方は、ぜひ歯科医院で相談してみてください。歯科医師や歯科衛生士が、TBI(Tooth Brushing Instruction:歯磨き指導)によって、あなたに合ったケア用品の選び方や正しい歯磨きの方法を丁寧に教えてくれます。

歯科医院でのプロフェッショナルケア

毎日のセルフケアに加えて、ぜひ取り入れていただきたいのが、歯科医院でのプロフェッショナルケアです。町田歯科ブログでも常日頃お伝えしているとおり、毎日の歯磨きによるセルフケアとプロフェッショナルケアを併用することが、歯や口腔内を健康に保つために大切です。

歯石の除去

歯科医院でのプロフェッショナルケアでは、歯石を取り除きます。歯石は、お口の中の細菌が作り出したプラーク(歯垢)が古くなって石のように硬くなったものです。

表面はザラザラと凹凸があり、新たな細菌が付着しやすく、バイオフィルム形成の足がかりとなってしまいます。さらに、歯石は非常に硬く、一度できてしまうと、毎日の歯磨きでは取り除くことができません。

歯科医院では、スケーラーと呼ばれる専用の器具を使って、歯石を徹底的に除去します。

PMTC

コラムでもご紹介しているPMTC(プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング)は、専用のペーストと歯科用機材を使って歯の表面をきれいに磨き上げる処置です。

PMTCを行うと、歯の表面がツルツルになり、細菌や汚れが付着しにくくなります。また、新たなバイオフィルムの形成を予防する効果も期待できます。

お口の乾燥を防ぐ

お口を潤すだけじゃない!唾液の持つすごい働きとは?のコラムでもご紹介しましたが、唾液には、お口の中の細菌を減らす働きのほか、細菌の栄養源ともなる歯やお口の汚れを洗い流す働きもあります。

唾液の量が減らないようにすることは、お口の中の細菌を減らすのにとても大切です。口呼吸のような唾液を蒸発させてしまう癖がある方は、鼻呼吸にする、食事の時はしっかり噛んで唾液を出すといった習慣を心がけてみてください。

お口の中の悪い細菌を減らして全身の健康を目指しましょう

今回は、お口の中の細菌が増えるのを抑える方法についてお話ししました。

お伝えしたように、お口の中には驚くほど多くの細菌がおり、それらの一部は、歯やお口、そして全身の健康にも悪影響を与えてしまうため、お口の中の細菌を減らすことはとても大切です。

町田歯科・矯正歯科では、予防歯科や歯のメインテナンスによって、適切なプロフェッショナルケアををご提供しています。

歯石除去やPMTC、TBIなどを通じて、お口の中の細菌を減らすお手伝いをしますので、「自分に合ったケア方法が知りたい」「歯磨きに自信がない」という方は、ぜひ一度、町田駅すぐの町田歯科にご相談ください。