「インプラントは長持ちするけれど、高齢者になった時はどうなるんだろう…?」

ご自身の年齢によっては、少し不安になる方もいらっしゃるかもしれません。

インプラントと差し歯の違いって?のコラムでも解説しましたが、インプラント治療は、10年後の残存率が90%以上、20年後が80%以上ととても長持ちする治療法です。

ただ、現在の日本は超高齢化社会になっています。厚生労働省のデータにもあるように、日本の高齢化率は29.1%となっており、65歳以上の方の人口は、実に3623万人にも上ります。

では、インプラント治療を受けた方が高齢者、特に要介護者になるとどうなるのでしょうか?

今回は、インプラント治療を受けた方が高齢になった場合に起こりうる問題点と、そのための対策について解説します。

高齢になり要介護者となった場合の問題点

冒頭でも触れましたが、これから増えてくると考えられるのが、インプラント治療を受けた方が要介護者となるケースです。

現時点では、インプラント治療を受けた方が要介護者となった後のデータは不明ですが、以下のような問題が起きてくると考えられます。

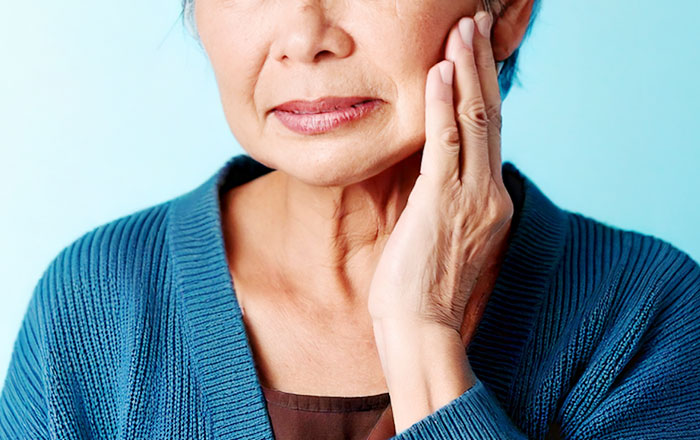

インプラントの状態把握が難しくなる

例えば認知症が進行し、介護度が上がってくると、ご本人にお口を開けていただくことも難しくなる場合があります。

そうなると、歯科医師や歯科衛生士がインプラントの状態を直接見て確認することが困難になるでしょう。

インプラント周囲炎にかかりやすくなる

コラムでも解説したインプラント周囲炎は、インプラントの周りの歯茎が炎症を起こし、進行するとインプラントを支える顎の骨が溶けてしまう病気で、インプラントの歯周病とも呼ばれます。主な原因は、歯磨きで落としきれなかったプラーク(歯垢)です。

要介護状態になると、どうしてもご自身での丁寧な歯磨きが難しくなる方が少なくありません。その結果、プラークが蓄積しやすくなり、インプラント周囲炎を発症するリスクが高まります。

インプラント周囲炎が進行すると、インプラントと顎の骨との結合が失われ、インプラントがグラグラになったり、最終的には抜け落ちてしまったりすることもあります。

重度の場合はインプラントを除去しなくてはならないケースもありますが、認知症が進行していると、ご本人の協力が得にくかったり、体力的な問題から、処置が難しくなるケースも考えられます。

破損のリスクが高くなる

インプラントは長期的な予後が良い治療法ですが、人工物である以上、長年の使用による経年劣化は避けられません。

例えば、インプラント体(顎の骨に埋め込む歯根部分)が金属疲労で折れたり、上部構造(人工歯の被せ物)が欠けたり、あるいはインプラント体と上部構造をつなぐアバットメントという部品が緩んだりする可能性があります。

患者さんが高齢になった時に、このような破損が起きると、ご本人の状態によっては、修理や再治療が難しくなります。

周囲の歯や粘膜を傷つける可能性がある

認知症の進行などにより、無意識に強く噛み締める癖が出ることがあります。噛み締め癖があると、インプラントや噛み合う歯を傷めてしまうことにもつながります。

また、噛み合う歯が抜けてしまった場合、残されたインプラントが、お口の粘膜に繰り返し当たることで、傷を作ってしまうことも考えられます。

認知症によって痛みを感じにくくなっていたり、状況をうまく伝えられなかったりすると、無意識に噛み続けてしまい、傷が治りにくくなる状況も想定しなければなりません。

インプラントの噛み合わせについては、インプラントの噛み合わせが悪いとどんな影響が?のコラムで詳しく解説しておりますので、興味のある方は併せてご参照ください。

高齢者の方のインプラントのリスク管理

患者さんが高齢になり、もし介護が必要な状態になった場合、上で述べたような様々な問題が生じることが予想されます。そこで重要になってくるのが、インプラントのリスク管理です。

日頃から健康状態を把握する

インプラント治療を受ける前に必要な検査のコラムでお伝えしたとおり、インプラント治療は手術前の健康状態の確認が重要視されますが、治療後もご自身の体の変化に気を配ることが大切です。

治療後、骨粗しょう症になってインプラント周囲の骨の状態が悪化するかもしれませんし、認知症になると、ケアが困難になるかもしれません。

インプラント治療を受けられた方は、定期的な歯科受診の際に、ご自身の健康状態の変化(新たな持病の発症や服用開始したお薬など)を歯科医師や歯科衛生士に伝えるようにしましょう。

インプラント周囲炎の予防と早期治療に努める

インプラント治療後の問題点の多くは、先ほどもご説明したインプラント周囲炎によって引き起こされています。高齢の方は、どうしてもご自身でのケアが難しくなってくるので、インプラント周囲炎のリスクが高まります。

そのため、若い頃よりもメンテナンスの頻度を増やすなどして、予防に力を入れましょう。万が一、インプラント周囲炎になってしまった場合でも、早期に発見し、対処することで、進行を遅らせたり、症状を改善させたりすることが期待できます。

インプラントを長持ちさせるために、どのような予防を心がけるのが良いのかについては、インプラント治療を受けた後のケアのコラムで詳しく解説しておりますので、併せてご参照ください。

訪問歯科診療を活用する

介護が必要になり、歯科医院への通院が難しくなった場合は、何もせずに放置するのではなく、歯科医師や歯科衛生士がご自宅や施設へ伺って診療を行う、歯科訪問診療を利用することも考えてみましょう。

訪問歯科診療によって、定期的な口腔ケアやインプラントの状態確認を受けるだけでも、お口の健康維持につながります。

ただ、インプラント治療を受けた歯科医院が必ずしも対応しているとは限らず、訪問診療で受けられる処置には限度もあります。担当のケアマネジャーやかかりつけ医、あるいは地域の歯科医師会などに相談し、訪問診療でインプラントのケアを受ける方法を探してみるのも良いでしょう。

インプラントの撤去や代替案の検討も

認知症を発症して、症状の進行が見られる場合、ご自身でも介護者の方にとっても、お口のケアが困難になることがあります。

そのような状況では、将来的な管理の負担を軽減するために、インプラントの人工歯だけを除去し、インプラント体を歯肉の下に埋めてしまう、あるいはインプラント体ごと撤去して、より清掃しやすい入れ歯などに変更するのも、選択肢として検討する価値があります。

変更を視野に入れた治療計画

インプラント治療は、上部構造(人工の歯の部分)をインプラント体(歯根部分)にしっかりと固定する固定式が一般的です。

しかし、いずれ介護が必要になることなどを見越して、必要に応じて取り外し可能な可撤式(かてつしき)の装置に変更できるように計画しておくというのも一手です。

可撤式にすることで、ご自身や介護者が清掃しやすくなる、修理や調整が比較的容易になるといったメリットが期待できます。

インプラント治療は将来も見据えて検討することが大切

超高齢社会になった現在、インプラント治療の成功だけを追求するのではなく、要介護状態になっても問題が発生しにくい治療計画を考えることが、ますます重要になってくるはずです。

町田歯科・矯正歯科ではインプラント治療の利点だけでなく、長期的な視点での注意点や起こりうる課題についても真摯に向き合い、患者さんにお伝えすることが歯科医療を提供する者の大切な使命だと考えております。

インプラント治療後の将来について、心配なことや疑問点がございましたら、ぜひ町田駅すぐそばの町田歯科へご相談ください。インプラント治療をご検討中の方、また、すでにインプラント治療を受けられた方で不安をお感じの方も、経験豊富な歯科医師・歯学博士が対応いたしますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。