日本は超高齢化社会を迎えています。そこで看過できない問題となっているのが、多くの方がご存じの認知症です。

認知症は、脳の神経細胞が衰え、認知機能が低下してしまう症状を指しますが、実は咀嚼(そしゃく)と脳の関係については、多くの研究があり、しっかりと噛めることは、脳機能の活性化にもつながるのです。

日本歯科医師会も、オーラルフレイル(加齢に伴う口腔機能の低下)を見過ごさず、いつまでもご自身の歯で噛めることが大切であると啓蒙しています。きちんと咀嚼できることは、脳や日常生活に良い影響をもたらし、認知症の予防にもなりますので、ぜひ今回のコラムをご参考になさってください。

認知症とは

冒頭でも触れたように、認知症とは、何らかの脳障害によって脳の神経細胞の働きが変化し、認知機能が低下して、日常生活や社会生活に支障が出る状態のことを指します。

65歳以上の高齢者のうち約10人に1人が認知症、軽度認知障害を含めると3人に1人が認知機能に関わる症状があるというデータもあるくらい、身近な病気です。

認知症の種類

認知症の種類として代表的なものは4つあり、4大認知症といわれています。認知症患者の9割が、この4大認知症に該当します。以下でその特徴や具体的な割合について列挙しておきましょう。

アルツハイマー認知症:約68%

異常なタンパク質により神経細胞が破壊され、脳に萎縮が起こるアルツハイマー病が原因となり発症する認知症です。

血管性認知症:約20%

脳梗塞や脳出血などの脳血管障害が原因となり発症する認知症です。高血圧や糖尿病が原因になることがあります。

レビー小体型認知症:約4%

レビー小体と呼ばれる異常なタンパク質が脳内に蓄積することで、神経細胞が破壊されることが原因で発症する認知症です。

前頭側頭型認知症:約1%

脳の前頭葉や側頭葉で神経細胞が減少し、脳が萎縮することによって発症する認知症です。

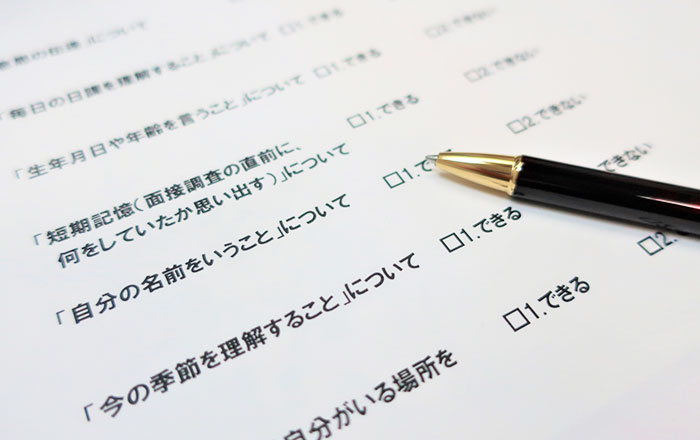

認知症の症状

認知症の症状は大きく中核症状と周辺症状に分けられます。中核症状は全ての認知症の患者さんに見られますが、周辺症状は現れない人もいます。

中核症状

- 記憶障害:もの忘れがひどい

- 見当識障害:時間や場所が分からなくなる

- 判断力・理解力の障害:新しいことが覚えられない、小さなミスが多い

- 言語障害:言葉が出にくくなる

- 実行機能障害:計画を立てることができにくくなる

- 情表現の変化:些細な事で怒りっぽくなったり、いつもと様子がおかしい

周辺症状

- 幻覚や妄想

- 徘徊

- 興奮

- 不眠

- 不安

- 暴言

認知症予防にもつながる脳を活性化させる生活習慣

残念ながら、現時点で認知症を100%予防することはできません。しかし、認知症は日頃の生活習慣との関連があると言われており、脳を活性化させるような生活習慣は、認知症の発症リスクを低下させることが期待されます。

食生活を見直す

栄養バランスの良い食事を摂りましょう。咀嚼することで脳への血流量が上昇し、脳の活性化につながります。

咀嚼しにくいと、柔らかいものを好む傾向になり、食のバリエーションが減ってしまいます。食べにくい、噛める歯が少ないと感じた場合は、歯科医院でご相談ください。

会話や知的行動をする

人との会話や知的行動(学習やパズル、ゲームなど)を多くすることで、脳が活性化され、認知機能を向上することができます。

また、趣味がたくさんある人は認知症リスクが低いというデータもあるので、趣味を見つけるのもおすすめです。

適切な睡眠時間を取る

睡眠不足や睡眠の質の低下は認知症のリスクを高めます。しっかりと睡眠をとらないと、認知機能の低下を招くので、適切な睡眠時間を確保しましょう。

ただ、睡眠時間が長すぎてもいけません。7~8時間程度の適度な睡眠を取るようにしましょう。

適度な運動をする

有酸素運動が認知症予防に期待できるというデータがあります。運動によって血流が良くなり、脳への酸素や栄養供給も増加することで、脳の神経細胞が活性化するため、認知機能の向上が期待できます。

これは認知症に限った話ではありませんが、健康のためにも適度な運動を心掛けましょう。

外部からの刺激を意識する

外部からの情報を処理することで脳が活発に動きます。聴覚や視覚、触角など、認知機能の向上が期待できるので、周囲の環境や人からの情報を得たり、色々な活動や経験をするようにしましょう。

咀嚼による脳への影響

では今回のテーマでもある、咀嚼による脳への影響について見ていきましょう。

咀嚼運動は、脳の活性化や空間認知機能の低下予防になることが研究によって分かっています。

咀嚼により脳血流が増加する

咀嚼することで脳血流量が増加することが判明しています。実験では、咀嚼することで特に前頭部で15%以上の血流量の増加が報告されています。

脳血流量が減少すると脳の神経活動が低下してしまいます。きちんと咀嚼すると血流量を増やせるので、よく噛むことを意識しましょう。

咀嚼により栄養状態が良くなる

咀嚼しにくくなると、硬いものを食べるものを避けるようになり、柔らかいものを好むようになります。

食のバリエーションが減ると、食の楽しみが減少するだけでなく、低栄養、体重減少を引き起こすこともあり、冒頭でも触れたオーラルフレイルの状態になってしまいます。

食のバリエーションの低下は認知能力の低下にもつながるという研究結果もあるので、しっかりとご自身の歯で色々な物を食べられる状態をキープしましょう。

咀嚼能力を衰えさせないためにも、噛みづらいと感じた場合は歯科医院で相談しましょう。

短期記憶の能力が向上する

ガムを噛むと短期記憶能力が向上するとの研究データがあり、認知機能や注意力の維持においても咀嚼は効果があるとされています。

咀嚼が海馬の神経細胞の数に影響を与えることも分かっており、学習能力・記憶能力が向上するとも言われます。

ストレス緩和や肥満予防にも

ストレス関連ホルモンの血中濃度が咀嚼によって変化することが明らかになっています。

また、咀嚼によって、視床下部のヒスタミン分泌が活性化して食欲が調整され、 エネルギー代謝も良くなるため、肥満予防にもつながります。

今後、技術が進歩するに従って、咀嚼と脳の関係性がより明らかになり、効果的な認知症予防が期待できるでしょう。

いつまでもしっかりと噛める歯を維持するために

最近の研究により、咀嚼が脳の活性化を促し、認知機能を向上させることによって、認知症の予防が期待できるということが分かってきました。

噛めないままの状態や、歯を失ったままの状態で放置していると咀嚼が満足にできず、認知症のリスクはどんどん高くなってしまいます。

近頃、噛みにくくなったなと思った方や、咀嚼に不安のある方、オーラルフレイルが気になる方も、町田駅すぐそばの町田歯科にお気軽にご相談ください。

参考文献:

- 政府広報オンライン

- 咀嚼が一般高齢者の短期記憶に長期的に与える影響

- 口腔機能と認知機能の関連についての近年の研究

- 歯の喪失・咀嚼困難・口腔乾燥があると 認知症のリスクが10~20%高くなる

- 咀嚼が脳の発育を促進する

- 国立精神・神経医療研究センター

オーラルフレイルや8020運動について詳しく知りたい方は、提携医院であるポラリス歯科・矯正歯科のコラムもご参照ください。